蓉江新区于赣州中心城区几何中心,是赣州深入推进新时代赣南苏区振兴发展的核心,是赣州建设省域副中心城市的主战场,是融入粤港澳大湾区的主阵地;南靠峰山,三面环(章)江,五水绕城,生态环境优美,自然禀赋优越。为落实新时代国土空间规划要求,科学指导城市开发建设,赣州市组织开展了蓉江新城控制性详细规划修编工作。近日,规划已由市政府批准实施,为加强规划宣传,现提供权威解读如下。

一、为什么蓉江新城规划范围由77平方公里变为48平方公里?剩余空间如何考虑?

一是响应国家节约集约用地政策,同时支持保障蓉江建设发展。根据国家“三区三线”有关要求,到2035年蓉江新区可划定建设用地规模仅为42.22平方公里。为保障蓉江新城至2035年发展需求,更好地发挥蓉江新区作为赣州打造省域副中心城市主战场主阵地作用,市委、市政府大力支持,统筹蓉江新区建设用地规模约48平方公里。

二是既要尊重城市发展规律,给城市未来科学“留白”。城市用地规模的扩张应遵循其自身发展规律,需与其人口、经济增长相匹配。从赣州未来的总体空间结构看,蓉江新区是赣州未来的发展核心,引领赣州发展的重要增长极。在全球经济和科技高速发展的今天,从可持续发展的角度看,只有未来十五年,集约、高效地使用好每一寸土地,才能为2035年后的城市长远发展预留空间。

二、修编的背景是什么?

(一)落实“三区三线”管控要求开展控规修编。按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》要求“各地在‘三区三线’划定后,应全面开展详细规划的编制(新编或修编)”。国家批复蓉江新城城镇开发边界约48平方公里,通过城镇开发边界与原控规的叠合,城镇开发边界对原控规用地布局影响较大,需对原控规进行修编。

(二)落实新时期赣州市国土空间总体规划新发展要求。《赣州市国土空间总体规划(2021-2035年)》提出蓉江新区发展定位为“城市发展新核心、高端服务集聚区”,蓉江新城组团功能定位为“城市核心、都会客厅”;提出蓉江新城集中发展区域和市级总部经济、金融商务、数字经济、医疗健康、教育培训等新型服务,探索实施建设项目迭代工程,以国有建设用地租赁方式引进新型产业项目等新要求。新的发展要求也需对原控规进行修编。

(三)支持重大项目平台计划落地需求。围绕市委、市政府提出的“三大战略、八大行动”,为争取重大项目落地,承接科技创新产业转移、高端现代服务业聚集,推进省域副中心城市建设,提升城市能级,计划引进大型企业总部、龙井文旅、新型产业等重大项目平台,充分保障用地需求,需对原控规进行修编。

(四)落实控规实施评估结论。为全面掌握城市建设情况和存在问题,蓉江新区对蓉江新城原控规的实施情况进行评估,评估在总结蓉江新城原控规“三个坚持、两个注重”优点的基础上,也提出了蓉江新城目前存在的不足:一是公园配套商业、娱乐康体、文化用地少,人气聚集和活力不足;二是现代服务业产业暂未形成规模,产业集聚和活力不足;三是控规落实了国家发展理念与地方发展思路,但不适应新政策环境发展要求,如新国土空间规划体系、新基建、 “一老一小”政策等。为提高人气集聚和活力,适应新政策环境发展要求,评估建议对蓉江新城原控规进行修编。

三、本次规划发展定位和目标是什么?

2017年9月7日,赣州市委市政府印发了《关于支持赣州蓉江新区加快发展的若干意见》(赣市发【2017】26号)提出:把蓉江新区打造成为赣州经济发展的核心区和总部经济中心、金融商务中心、科技创新中心、文化旅游中心等“一区四中心”定位。

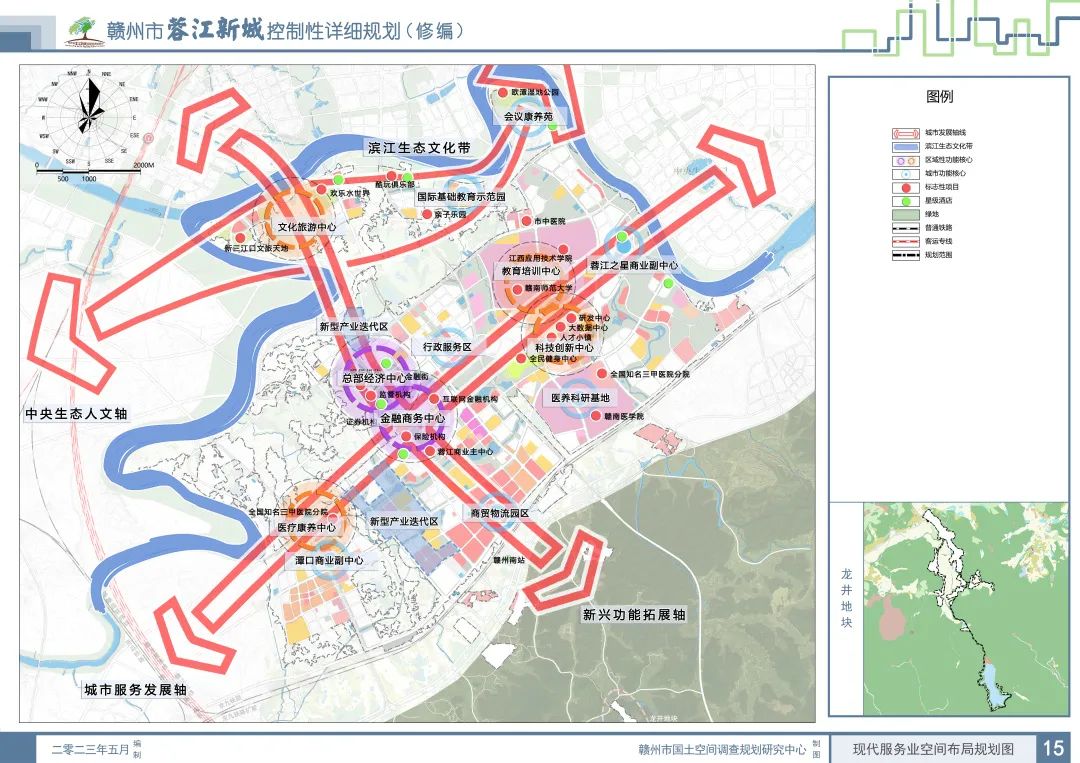

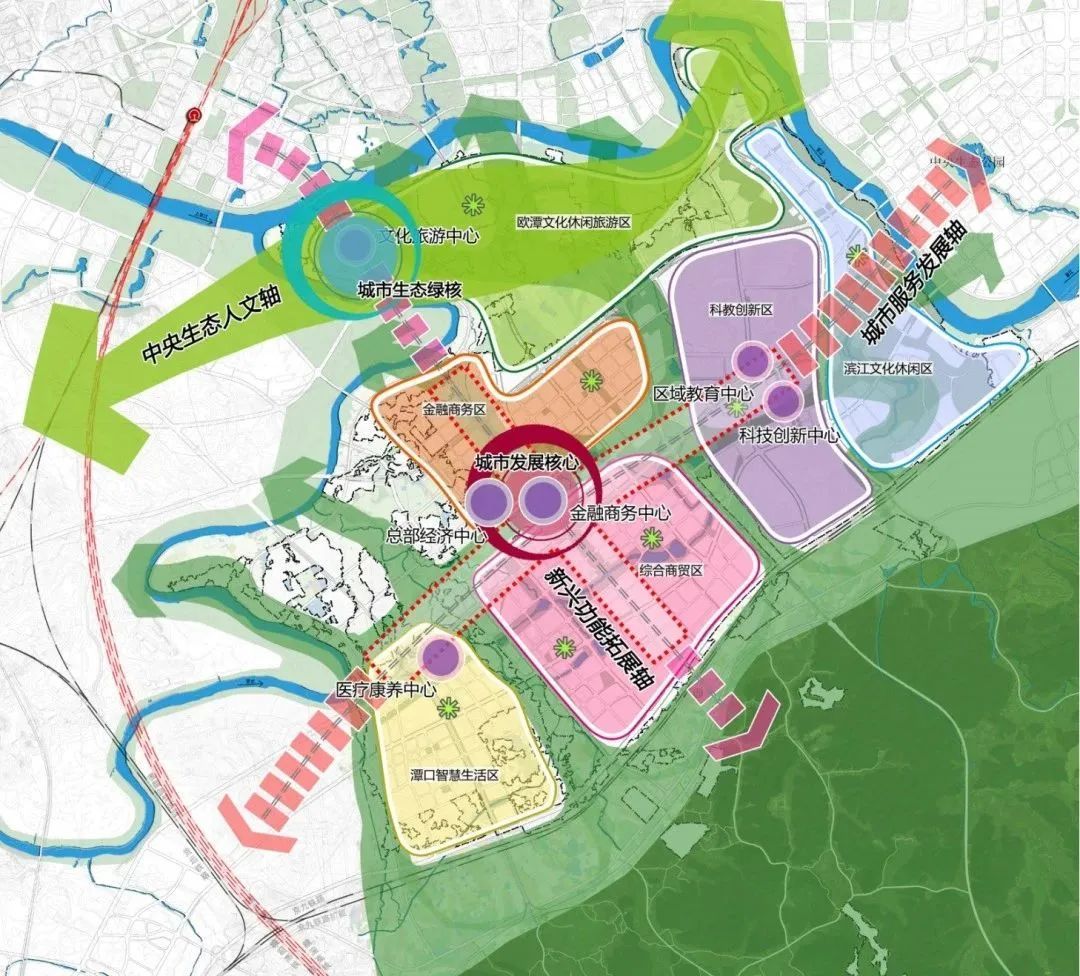

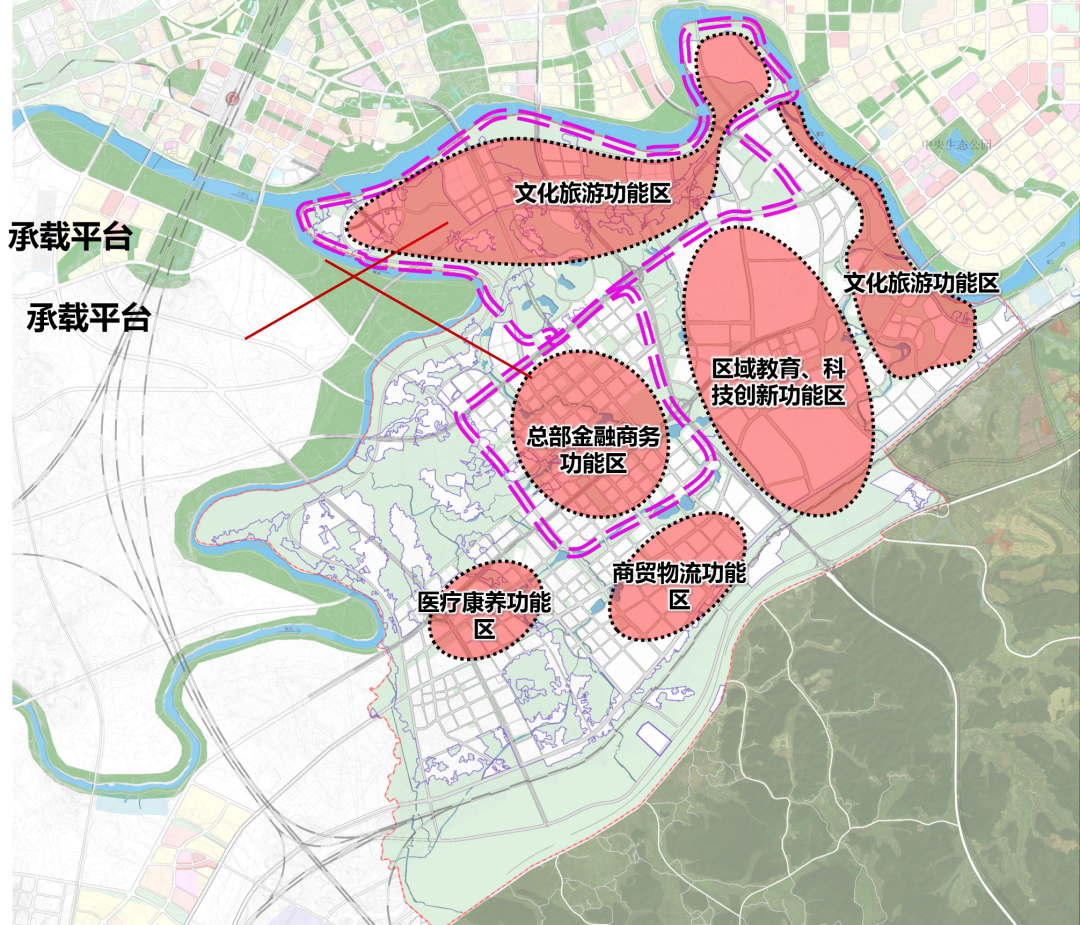

本次规划提出的“城市核心、都会客厅”的发展定位是落实《赣州市国土空间总体规划(2021-2035年)》对蓉江新区组团(蓉江新城)所提出的发展要求。“城市核心”是指赣州城市发展的核心区,是以总部金融商务、科技创新、时尚旅游、教育培训、医疗康养等功能为主导的现代服务业集聚区;“都会客厅”是指打造赣州都市时尚旅游、时尚消费、休闲度假等公共活动交流、展示的会客厅。“一区六中心”发展目标是综合考虑南方医院赣州医院国家区域医疗中心建设,以及市级国土空间总体规划支持蓉江新城发展教育培训和医疗康养发展的基础上,对标赣州建设省域副中心“六大中心”发展要求,在原控规“总部经济中心、金融商务中心、文化旅游中心、科技创新中心”基础上增加了“区域教育中心和医疗康养中心”,进一步强化蓉江新城作为赣州建设省域副中心和区域性中心城市主战场的核心地位。

四、修编的内容与特色是什么?

(一)延续规划空间结构,营造新空间秩序。

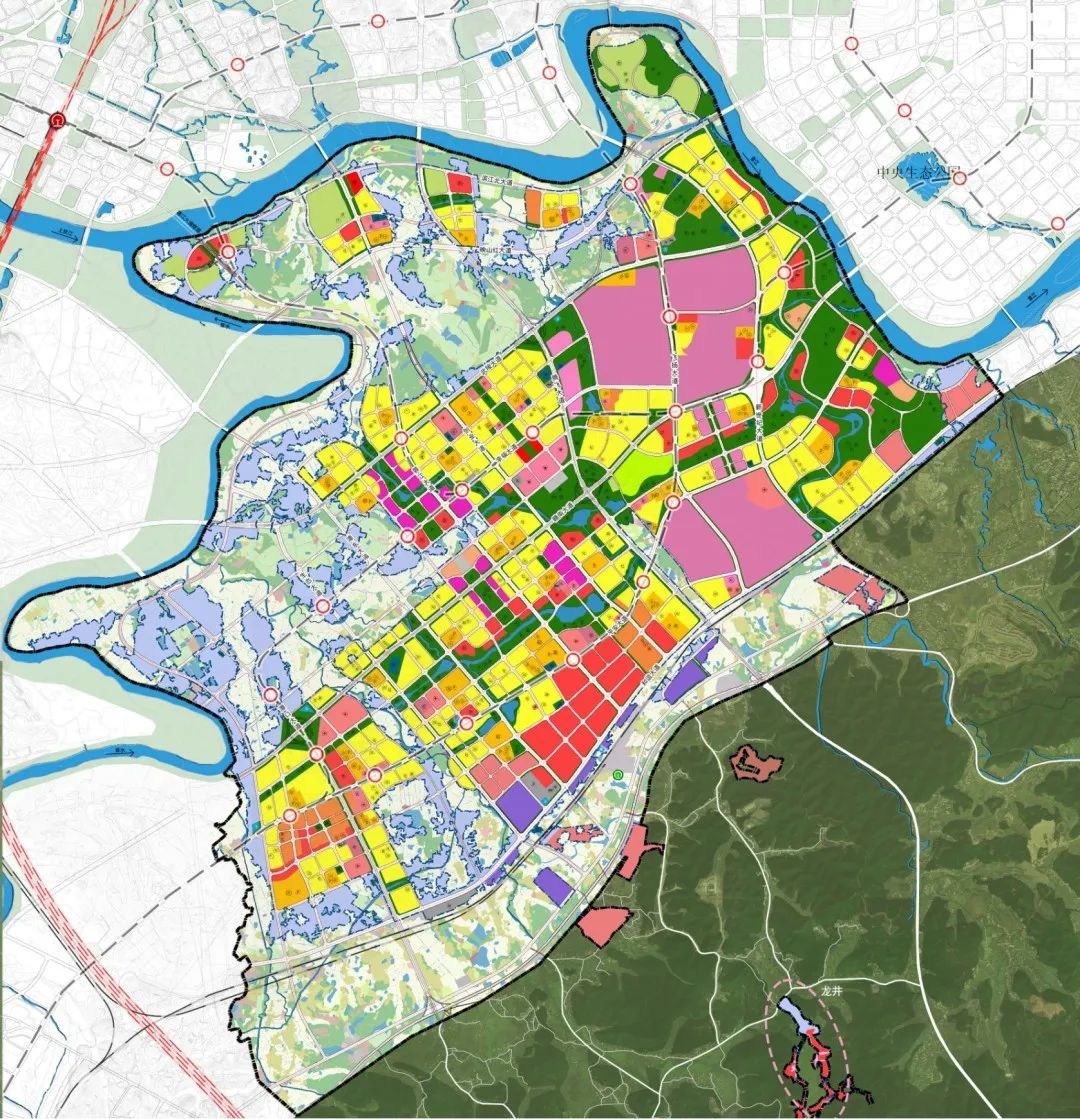

在原控规“一核四心、两轴六区”空间结构基础上,增加了市级国土空间总规明确的“未来城市绿核、中央生态人文轴、区域教育中心、医疗康养中心和商贸物流中心”,形成了本次控规修编“两核六心、三轴六区”的规划结构。统筹考虑近远期发展和远景展望,2035年前在城镇开发边界内有序推进建设,2035年后根据政策情况和城市发展实际,进一步优化布局。

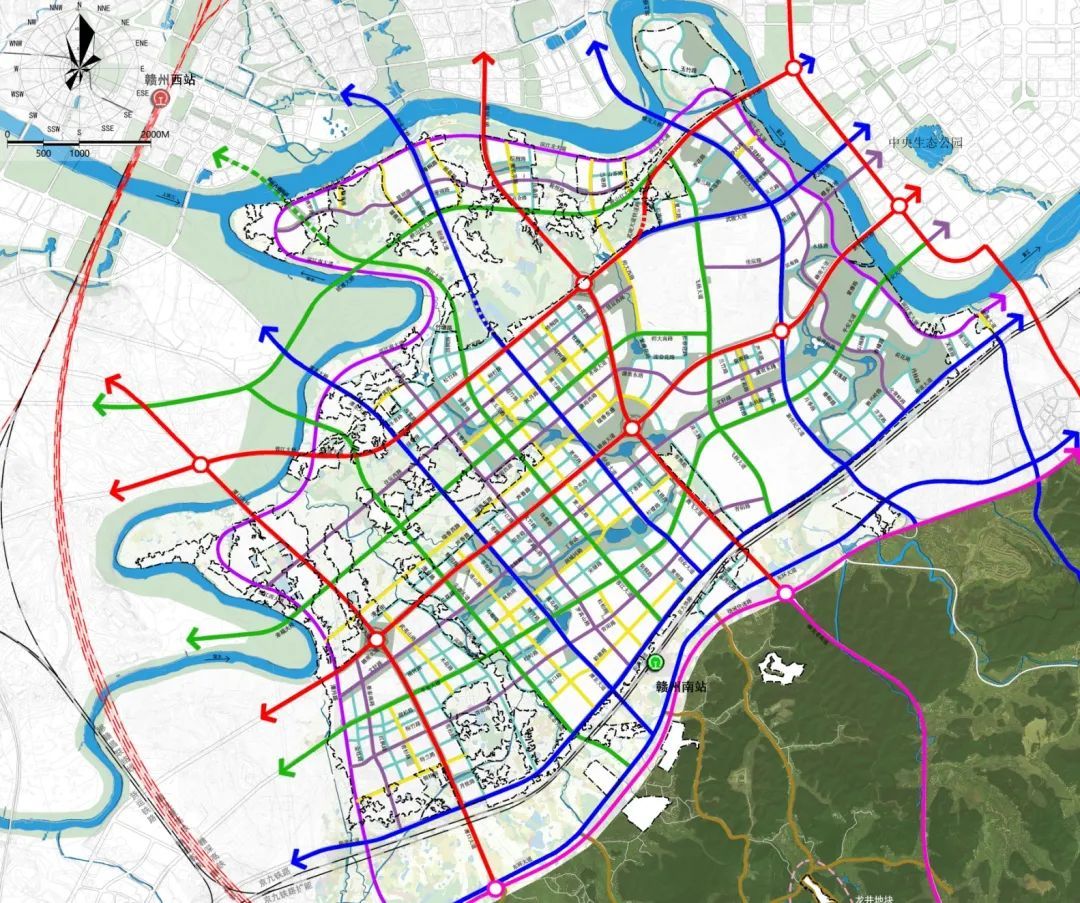

(二)延续道路交通网络,提升打造高效率交通组织。

本次控规修编延续 “八横八纵”骨干路网结构、过江通道布局和“轨道交通线路+干线+常规”公共交通体系,对部分城市支路进行优化,取消了城镇开发边界外原控规城市支路和部分次干路,满足五区一体化城市交通需求,实现15分钟通达赣州黄金机场、赣州西高铁站、赣州国际陆港,融入粤港澳大湾区、长三角经济带、海西经济区2小时经济圈。同时,优化用地布局,将轨道站点、公交枢纽与商业中心、行政办公等用地相结合,实现便捷交通换乘和T0D开发模式,打通“最后一公里”交通关节;预留地下综合管廊建设空间,同步综合管廊控制中心和智慧大数据信息平台,推进智慧城市建设。

(三)延续景观结构体系,提升打造高质量绿地空间。

贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想,依托南侧峰山发源形成的四条水系、三岭余脉和28.7公里滨江岸线等原生态资源,规划延续 “一廊串区、五脉绿网、多园耀城”景观结构体系,其中“一廊”指中央景观走廊,“五脉”包括高陂河花语长廊、蓉春山绿谷芳洲、大桥河十里花溪、润城河时尚水街和芦萁溪休闲水岸,“多园”指综合公园、居住区公园和社区公园。注重蓝绿空间打造,人均公园绿地面积高于国家园林城市标准,实现“300米见绿、500米入园”的绿地系统布局。鼓励在公园内适度开发建设配套商业、文化等设施,进一步完善公园配套,提升人气和活力。

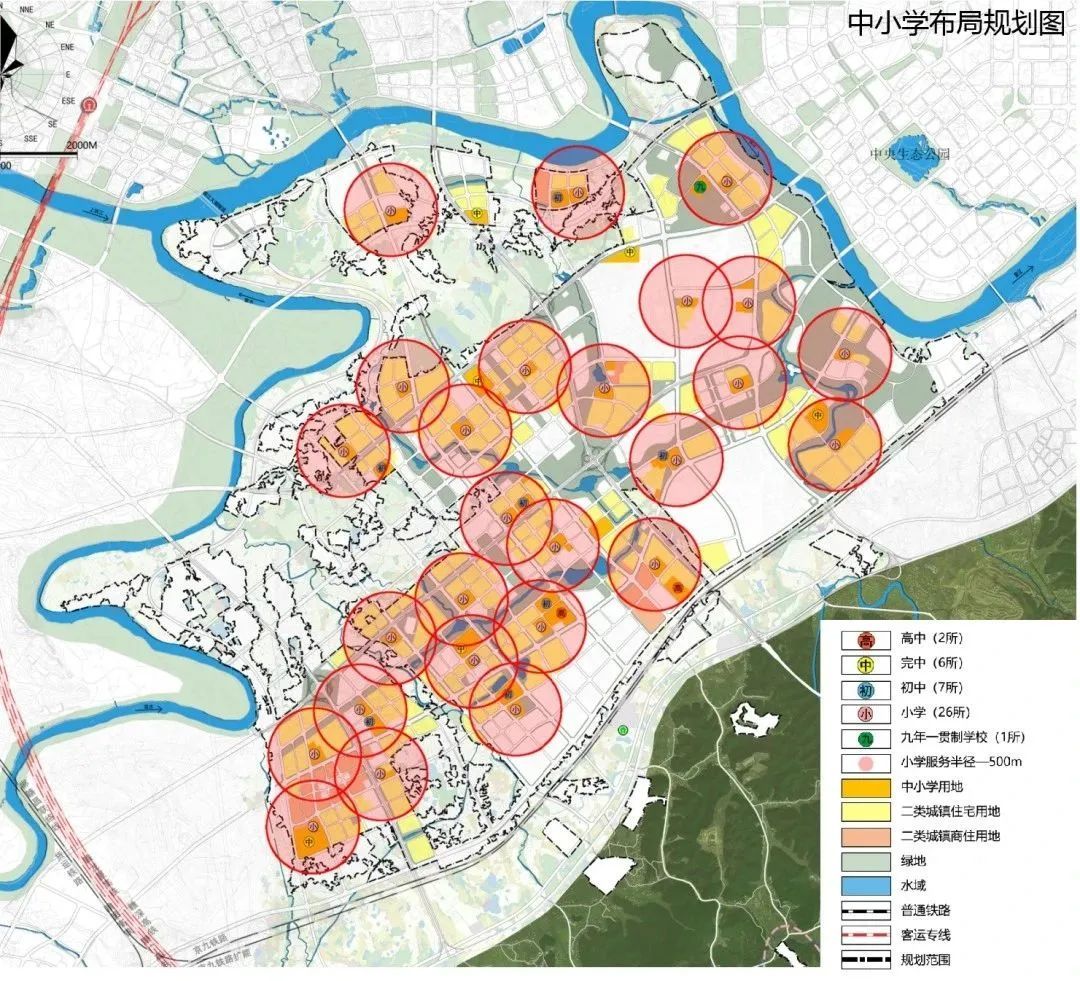

(四)延续公共服务体系,提升构建高标准设施配套。

规划坚持“以人民为中心”的城市建设理念,以满足市民高质量生活需求为导向,按照“市级、区级、街道级(15分钟社区生活圈)和社区级(5-10分钟社区生活圈)”四级公共服务体系。同时,更高标准设置公共服务设施配套,提升公共服务水平。一是完善“一老一小”服务需求,增加婴幼儿照护服务、社区食堂等设施配套,规划增加示范性托儿所2处,社区级托儿所52处;二是提高公共服务设施配置标准,多预留弹性规模,如教育设施中,幼儿园学生千人指标由40‰提高到45‰、小学学生千人指标由80‰提高到90‰,综合医院和专科医院千人床位数达到15.85床,单处街道养老设施建筑面积由不小于1000平方米增加至不小于7000平方米,等等。三是提高公共服务设施覆盖率。规划智慧社区综合服务中心52处,相比原控规增加了6处,提高5-10分钟社区生活圈覆盖率。

(五)延续原有空间形态,引领高品质新区建设。

本次控规修编延续了原控规城市设计总体空间框架构建、景观标志体系打造、城市街道界面控制、城市风貌分区引导、城市天际线控制、城市建筑风貌控制等内容。

(六)坚持产业发展方向,优化提升产业空间。

采用“组团发展、柔性分割”的新理念,以河湖水系、生态廊道为自然边界,规划形成金融商务区、综合商贸区、科教创新区、欧潭文化休闲旅游区、滨江文化休闲区、潭口智慧生活区等六个功能片区,推动产城融合发展。各片区以高端现代服务业为发展方向,紧扣数字经济首位产业,围绕高品质文旅康养、高质量教育医疗、现代商务金融、新型智能制造等主导产业,推进总部经济中心、金融商务中心、文化旅游中心、科技创新中心、区域教育中心、医疗康养中心等六大中心空间落位。积极落实重大产业平台建设需求,引入新型产业项目作为蓉江新城发展新动力,规划新增新型产业启动区2处,用地面积约1.19平方公里,进一步提升蓉江新城产业活力。

请输入验证码