在2023年秋季开学期间,赣南师范大学附属蓉江小学的科学体验活动“霸屏”央视1分10秒,形态各异的机器人分布在校园里,3D打印机、VR眼镜、激光雕刻等多个体验展示区,让孩子们近距离感受到科学的魅力。

“今天我来到学校,看到了很多可爱的机器人,能够随着音乐的节拍跳各种舞蹈;戴上VR眼镜置身宇宙之间,还用激光雕刻机制作了一个小奖杯,真是太酷太震撼了。”四(2)班的杨铠瑞同学如是说。

科学体验活动只是学校科学特色教育的一个缩影。自2018年开办以来,师大附小紧紧围绕学生核心素养培养这一目标,着力强化科学教育,创建“三提升三协同三赋能”科学教育模式。将学生的思维提升、能力提升、态度提升作为科学教育质量观测核心指标,以此为导向集中发力,实现教育目标层面的“三提升”;践行科学教育目标模式,促进课程、社团、竞赛项目式阶梯化,实现教育实施层面的“三协同”;以师资队伍、管理制度、教育空间为科学教育赋能,实现教育资源层面的“三赋能”。

营造科学教育空间 搭建科技教育平台

学校着力打造科学 “五大空间”,形成立体育人环境,即“观察空间、记录空间、探究空间、创造空间、展示空间”。同时利用建筑楼顶和校园广阔空间,建成空中农场、四季花园,为学生开展科学认知与实践提供条件;建成创客空间、微机室、科学实验室、科学仪器室、录播教室、校园电视台等,打造学生观察、记录、探究、创造、展示的立体化平台;配备比特实验室器材、机器人、无人机、激光雕刻机、3D打印机、光环板等设备,充分满足学生探索科学问题的现实需求。

定期开展的科技体验活动、每月师大生物和化学等专家进校园……学生们在一次次新鲜有趣的科学实验中,揭秘科学原理,开拓科学视野,一颗又一颗童心里种下了探索科学的种子。

打造科学精品社团 开展各类科技活动

师大附小打造了形式多样、种类丰富的精品社团,构建“阶梯式”科学社团课程体系。其中低段有创意拼搭、木质机器人、电子百拼、科艺制作;中高段有航模、创意制造、科学探究实践、图形化编程、动画编程等10余个门类不同的社团。涵盖实体模块类、机械基础类、基础科学类、算法程序类、艺术创作类等五大社团课程群。众多门类科学社团为学生提供丰富多彩的科学体验,为学生创造充满乐趣、挑战的科学探索环境,学生在轻松愉快的氛围中感受科学的魅力。

六年级学生汪彦佐说:“每周我最盼望的就是上机器人社团课,看着自己组装的机器人成功完成一个个指定的任务,我特别有成就感。”

师大附小的学子还有一年一度盛大的STEAM节——学生自己的科技节。在STEAM节中,同学们不仅可以欣赏到炫酷的科技表演,还可以亲身参与各种科学、信息、艺术创作、创意设计等10余项个人竞赛,每个学生都能找到自己的兴趣与潜能。更以班级为单位组织STEAM创作展示,如动植物标本设计、手工拼装、科学实验、机械玩具制作……全校上下都沉浸在科学探索的海洋里。

学生科学素养显著提升 科学竞赛逐级突破

五年来,师大附小学生人均学习科学课115课时,人均学习信息科技课80课时,人均参加2个科学社团共约60课时,人均累计创作作品150余个,人均参与科技类作品征集和展示活动20次,学生科学素养显著提升。学校先后组织200余人次参与市级、省级和国家级机器人普及大赛,青少年科技创新大赛,青少年儿童电子制作锦标赛等科学赛事活动,其中获得全国二等奖2人次,全国三等奖19人次,省级奖80人次。

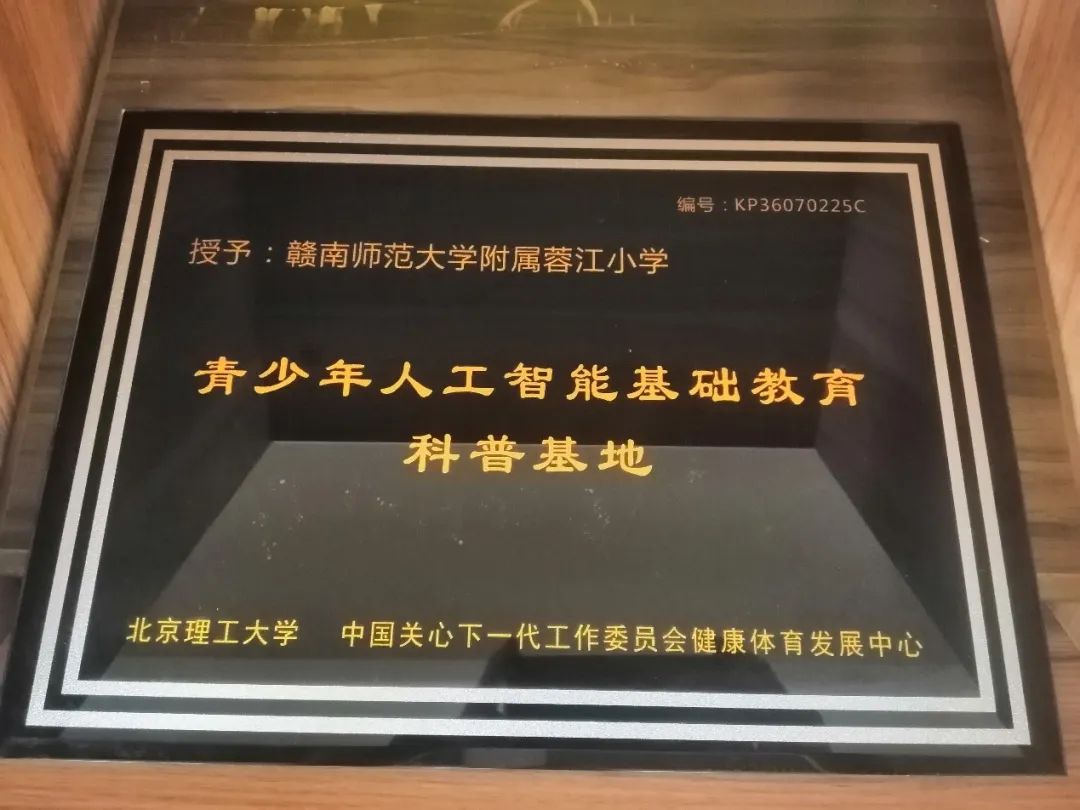

如今,学校科学教育教师团队现已发展为15人,其中省级学科带头人和骨干教师2人,市级信息化教学骨干老师5人。教师科研意识显著提升,在多项科学赛事中崭露头角,荣获多项国家、省、市级奖项。师大附小也先后获评“全国青少年人工智能基础教育科普基地”“江西省首届青少年智能机器人竞赛优秀组织奖”“2020-2021学年江西省青少年电子制作锦标赛科艺制作团体赛第一名”等荣誉。

科技兴则国兴,科技强则国强。师大附小持续将科技教育与学校课程进行深度融合,进一步确立科技教育在未来学校发展中的核心地位,全面落实立德树人育人根本,全面提升学生科学素养,积极创设科学教育文化,培养学生科创精神,提高学生科创能力,让科技之花在师大附小绚烂绽放!

请输入验证码